반 고흐의 구두 둘러싼 하이데거·샤피로·데리다의 지적 논쟁 조명

푸코, 사르트르 등 현대 철학의 난해한 이론을 명화로 쉽게 풀어내

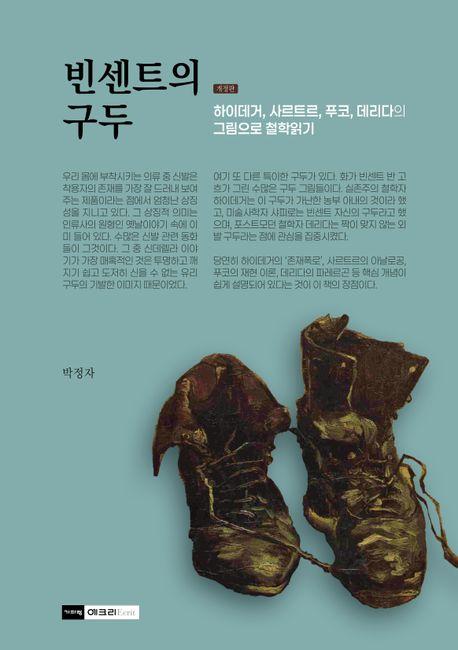

20년 전, 근엄한 인문학의 벽을 허물며 지식인 사회에 신선한 충격을 던졌던 미학서 『빈센트의 구두』(저자 박정자, 출판사 기파랑)가 개정증보판으로 새롭게 독자들을 찾는다.

이번 개정판은 실존주의부터 포스트모더니즘에 이르기까지 현대 철학의 거장들이 예술 작품을 어떻게 철학적으로 해석했는지를 다채로운 도판과 함께 담아냈다. 특히 과거 수능 모의고사 지문으로 활용될 만큼 대중성과 학술적 가치를 동시에 인정받은 하이데거의 존재론 파트는 이번 판에서도 핵심적인 관전 포인트다.

책의 중심을 관통하는 화두는 빈센트 반 고흐가 그린 낡은 구두다. 마르틴 하이데거는 이 구두를 '가난한 농부 아내의 것'이라 규정하며 그 속에 담긴 고단한 삶과 '대지의 진실'을 읽어냈다. 반면 미술사학자 마이어 샤피로는 화가 본인의 '도시용 구두'라고 반박하며 하이데거의 해석을 몰아붙인다.

여기에 포스트모던 철학자 자크 데리다가 가세한다. 데리다는 두 사람의 논쟁이 가진 '주인 찾기'의 맹점을 비판하며, '한 켤레'라는 전제조차 의심하는 해체적 시각을 제시한다. 구두 하나를 두고 벌어지는 이 치열한 지적 논쟁은 독자들에게 현대 철학의 정수를 맛보게 한다.

저자 박정자 교수는 난해하기로 소문난 철학자들의 핵심 개념을 명화라는 렌즈를 통해 선명하게 투사한다.

-미셸 푸코와 벨라스케스: 「시녀들」 속에 숨겨진 왕의 이미지를 추적하며 고전주의 시대의 인식 틀인 ‘에피스테메’와 ‘인간의 죽음’이라는 현대적 화두를 끌어낸다.

-장 폴 사르트르와 마티스: 물질적 작품을 상상으로 나아가기 위한 ‘아날로공(유사물)’으로 정의하며, 미의 본질이 비실재적인 ‘무(無)’에 있음을 역설한다.

-자크 데리다와 쉬베: 연인의 그림자를 그리는 행위를 통해 예술이 기억과 흔적에 의존하는 ‘눈멂’의 과정임을 밝힌다.

저자는 초판 발행 이후 20년이 흐른 지금, 한국의 위상이 높아진 만큼 젊은 독자들이 서구 철학을 대하는 태도도 달라졌다고 진단한다. 과거에는 우러러봐야 할 난해한 이론이었다면, 이제는 복잡한 세상을 해석하는 '유용하고 정확한 도구'로서 철학을 소비한다는 것이다.

저자 박정자 교수는 서울대 불문학과를 졸업하고 상명대 명예교수로 재직 중인 대표적인 불문학자이자 미학자다. 그는 이번 책을 통해 "포스트모던은 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니라 칸트, 헤겔, 하이데거를 거쳐 내려온 사유의 연장선"임을 강조하며, 현대 예술과 철학의 경계를 허무는 가교 역할을 자처한다.

낡은 구두의 주인은 누구인가? 예술은 진실을 폭로하는가, 아니면 흔적일 뿐인가? 이 질문들에 대한 해답을 찾아가는 과정 자체가 독자들에게는 더할 나위 없는 지적 유희가 될 것이다.

uapple

기자

피플스토리 uapple © PEOPLE STORY All rights reserved.

피플스토리 uapple의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

RSS